「今年の干支はなんだっけ?」

毎年、当たり前のように干支を口にします。子、丑、寅…と続く12種類の動物たち。年齢が12歳違うと「ひと回り違うね」とか言うアレです。

紫微斗数の世界にも登場します。

そもそも『干支🐭』には馴染みがあるけど、天干って知ってますか?

甲乙丙丁…とかのやつなんですけど。契約書とかでしか見たことない。

原文翻訳はnote記事の第二章 天干地支 にあります。

第二章 天干地支

紫微斗数を学ぶ上でとても大切な基礎となる「天干地支(てんかんちし)」。

ここ、正直、紫微斗数鑑定できるようになるゾ!っとして取り掛かっても一番つまらないゾーンで、多分初っ端から読んでも頭に入ってこないので、一番最初に読むのはおすすめしません。紫微斗数の”美味しいところ”を一周か二週くらいして途中で「ん?なにこの概念」ってなったら戻ってくることをおすすめします(笑)

天干地支はその仕組みが分かってくると、紫微斗数の世界がぐっと深く、面白く見えます。

なにを隠そう私も最初はここでつまずきました。

天干地支というのは、すごくシンプルに言うと「宇宙のリズムを表す暦」のようなものです。古代の人々が、時間や空間、方角などを記録するために用いた、洗練された記号なんですよ。

- 天干(てんかん) → 「時間」の流れを象徴する記号

- 地支(ちし) → 「空間」や「土台」を象徴する記号

光と影、時間と空間のように、この二つが対になって世界を形作っているイメージです。

時間の流れを司る「天干」

まずは「天干」から。これは全部で10種類あり、目には見えない時間の流れや「気」のようなものを表しています。

甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸

この10の記号をまとめて「十干(じっかん)」と呼びます。

そして、この十干には、それぞれ基本的な性質が与えられているんです。

天干の陰陽と五行(属性)

まず、すべての物事を二つの側面で捉える「陰陽」の考え方があります。

- 陽のグループ: 甲、丙、戊、庚、壬 (奇数番)

- 陰のグループ: 乙、丁、己、辛、癸 (偶数番)

さらに、五行も持っています。

- 木(東): 甲(陽)・乙(陰)

- 火(南): 丙(陽)・丁(陰)

- 土(中央): 戊(陽)・己(陰)

- 金(西): 庚(陽)・辛(陰)

- 水(北): 壬(陽)・癸(陰)

天干の相性:引き合う関係と、反発する関係

この天干同士には、相性があります。

一つは、「相合(そうごう)」の関係。まるで磁石のように、自然と結びつきやすい組み合わせです。

- 甲 🤝 己

- 乙 🤝 庚

- 丙 🤝 辛

- 丁 🤝 壬

- 戊 🤝 癸

逆に、お互いの力を抑制し合う「相克(そうこく)」という関係もあります。こちらは少し複雑なので、今は「そんな関係性もあるんだな」くらいに留めておいて大丈夫です。

空間の土台となる「地支」

次は、場所や季節、具体的な物事を表す「地支」です。こちらは12種類あります。

子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥

これはもうお馴染みの「十二支(じゅうにし)」です。

この10種類の天干と12種類の地支が順番に組み合わさって、60周期で一巡りします。これが「還暦」の語源にもなっている「六十干支(ろくじっかんし)」ですね。

地支の役割:季節、時間、そして方角

地支たちも、それぞれが大切な役割を持っています。

- 五行と季節

- 木(春): 寅・卯

- 火(夏): 巳・午

- 金(秋): 申・酉

- 水(冬): 亥・子

- 土(季節の変わり目): 辰・戌・丑・未

地支は季節の移ろいと深く結びついています。例えば、寅と卯が春の訪れを告げる、といった具合です。

- 月と時間地支は、1年12ヶ月や1日の時間にも対応しています。「丑三つ時」なんて言葉は、丑の刻(午前1時〜3時頃)を指す昔の時間の呼び方なんですよ。

| 時刻の地支 | 現代の時間 |

| 子 | 23時~1時 |

| 丑 | 1時~3時 |

| 寅 | 3時~5時 |

| 卯 | 5時~7時 |

| … | … |

(※これは一般的な時間の割り当てで、紫微斗数では少し異なる見方をする場合もあります)

地支同士の関係性

さて、ここからが紫微斗数の解釈で特に重要になってくる、地支同士の関係性です。

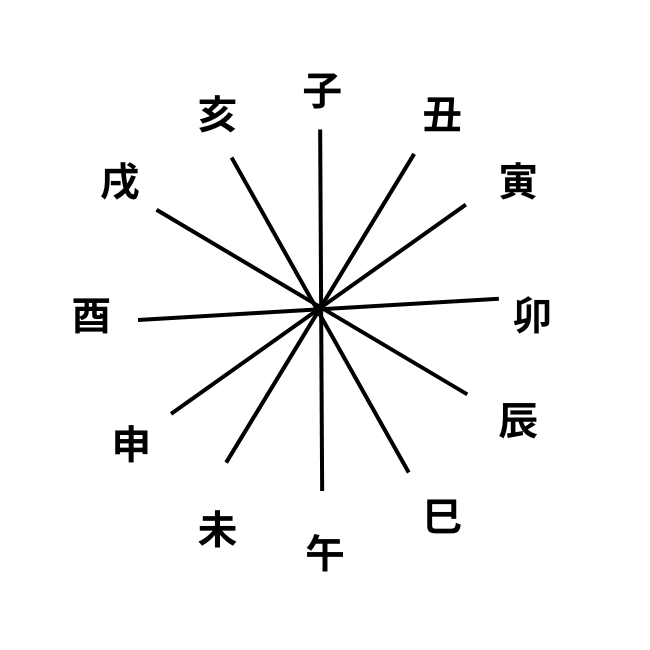

「六冲(ろくちゅう)」

円を描いて十二支を並べた時、真向かいに位置する地支同士の関係です。

- 子 ⇔ 午

- 丑 ⇔ 未

- 寅 ⇔ 申

- 卯 ⇔ 酉

- 辰 ⇔ 戌

- 巳 ⇔ 亥

吉星であっても凶星であっても、この「冲」の影響を受けると、その星が持つ本来の力が不安定になりやすい、というイメージです。

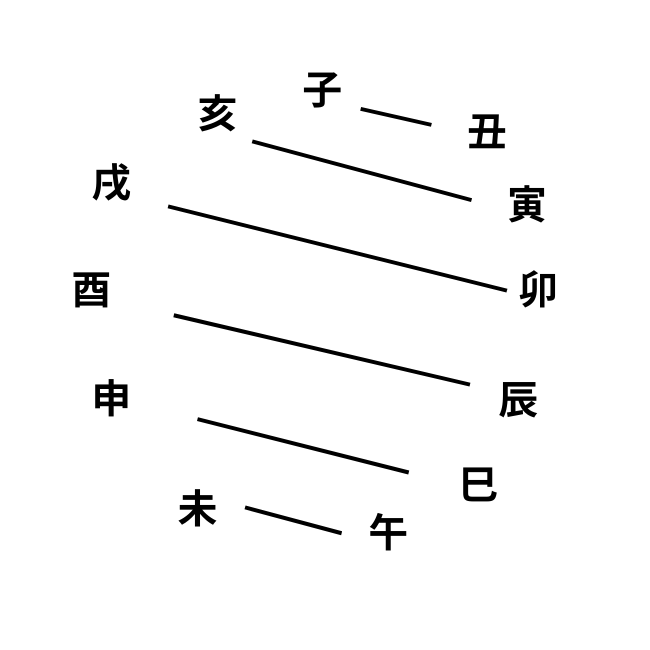

手を取り合うような「六合(ろくごう)」

こちらは、お互いに親和性が高く、手を取り合うような関係です。

一緒にいることで安定したり、物事がスムーズに進みやすくなったりします。

私も最初は「合わさって別のものに変化するのかな?」と思ったのですが、紫微斗数では、元の性質を保ったまま協力し合う、という考え方が主流のようです。

特に重要な、3つの地支からなる「三合(さんごう)」

これは紫微斗数において、非常に重要な考え方です。

12の地支の中に、特別な絆で結ばれた3つの地支のチームが存在します。これを「三合局」と呼びます。

- 水の局: 申・子・辰

- 木の局: 亥・卯・未

- 火の局: 寅・午・戌

- 金の局: 巳・酉・丑

この3つの地支は、離れた場所にあってもお互いに影響を与え合い、強い力を生み出します。

紫微斗数の命盤を読む上で欠かせない「三方四正」という見方の「三方」が、まさにこの三合の関係を指しています。これは特に重要な概念なので、ぜひ覚えておいてくださいね。

少し特別な「四墓庫」

最後に、辰・戌・丑・未という4つの地支について。

これらは各季節の終わりを意味し、「墓」や「蔵」のような役割を持っています。物事を蓄えたり、何かを終わりにして次の季節への準備をしたりする、少し特別な場所だと考えてみてください。

天干と地支、それぞれの記号が持つ意味や関係性が見えてくると、平面だった紫微斗数の知識が立体になってくると思います。

まずは「時間と空間を表す記号で、それぞれに個性や相性があるんだな」というくらいの理解で十分です。